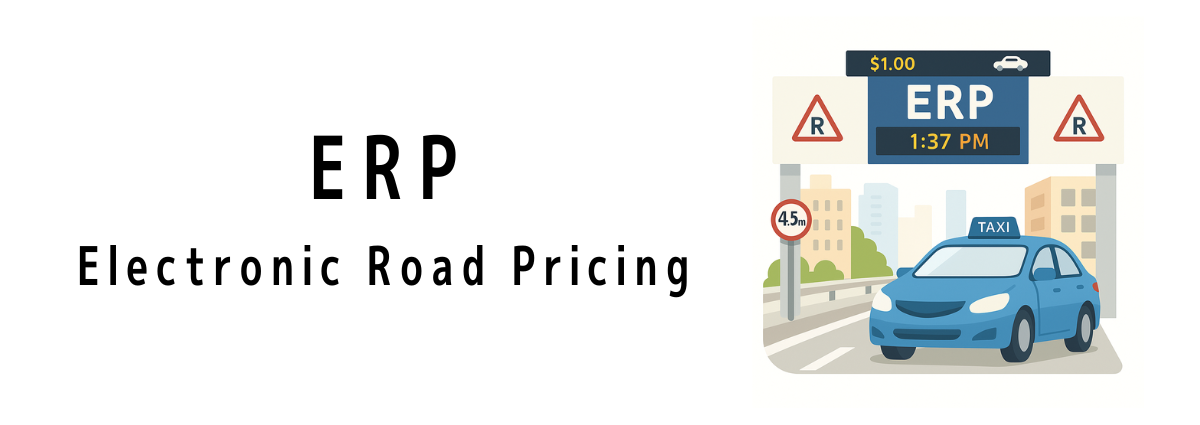

ERP (Electronic Road Pricing、和名:電子道路課金制度) は、シンガポールの都市部で道路の通行料金を徴収するためのシステムです。三菱重工業によって開発された装置で、シンガポールでは1998年に導入されました。車に搭載する車載器と道路上に設置されたゲートが通信を行って自動的に料金を徴収される仕組みで、日本の高速道路に設置されているETCに似たシステムです。

ERPシステムが導入された目的

ERPはシンガポール都市部(Central Business District)内の交通渋滞を緩和させる事を主な目的として導入されました。また、交通渋滞の緩和に伴い、渋滞による各個人の時間の浪費量、ビジネスコスト、排気ガス量の削減等も他の目的としてあげられています。

ALSからの進化

シンガポールでは、ERPが設置される前はALS (Area Licensing System)と呼ばれる制度を通して交通量の制限が行われていました。またALS導入時は、通行許可証を制限区域の手前にある売店やコンビニエンスストア・ガソリンスタンドで購入する方式で通行料金を徴収するシステムとなっていました。

これがERPに変わる事で、自動課金が可能となり従来よりスムーズに市街地内の移動が可能になっています。

ERPの使われ方

ERPを通る際に発生する料金は、制限区域内を通る自動車やバスの交通速度によって変動します。その為、制限区域内の渋滞が増え、全体の交通速度が遅くなりれば値段が上がる仕組みとなっています。また、シンガポール政府はERPの料金に対して柔軟な姿勢を見せていて、四半期毎に最新の交通データをもとに料金の見直しを行っています。

また、ERPはテロ防止にも活用されています。シンガポール政府は、2016年に国際的な注目を集めたISIL(アイシル)によるテロ活動を受けて、ERPのデータをテロ対策強化の一環として活用することを発表しています。

を10曲集めてみた-300x169.jpg)

とタピオカ(Tapioca)の違い-300x150.png)