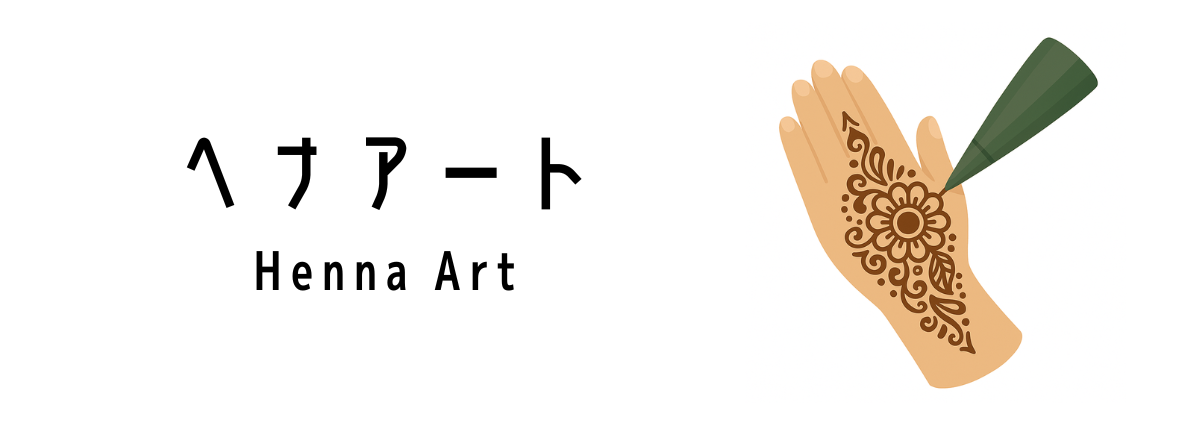

ヘナアート(英:Henna Art、別名:メヘンディアート又はヘナタトゥー)とは、ヘナと呼ばれる植物の自然染色で肌の表面(角質部分)にペイントを行う伝統芸術です。肌へのペイントなのでタトゥーと少し似ていますが、ヘナアートは1〜2週間で消えてしまうという特徴を持っています。この特徴からヘナアートは「消えるボディーアート」とも呼ばれていて、最近ではファッションにも取り入れられています。

そもそも「ヘナ」って何?

ヘナは、インド、スリランカ、ネパールなどの熱帯乾燥地方で育つハーブ(学名:LAWSONIA INERMIS)です。ヘナは昔から薬草として知られてきた万能植物で、ヘナの花はオイルや香水として、葉は日焼け止め・抗菌・殺菌・熱さましや頭痛または、老廃物の排泄などにも使われます。また、ヘナの染色力を使って白髪染めにもよく使用されます。

ヘナアートの描き方

ヘナアートでは、コーン状の筒からペースト状のヘナを絞り出して皮膚に絵を描いていきます。ヘナアートには願掛けや魔除けの意味があり、頭に願いを思い浮かべながら絵を描いていくという文化があります。ヘナアートは、ヘナのペーストさえ購入すれば自分でもできますが、殆どの方はヘナアートの専門家にお願いして描いて貰います。

古くから伝わるヘナアート

ヘナアートの歴史は古く、古代エジプトのファラオやクレオパトラも髪や爪を染めるのに使用していたと言われています。また、その中でも最も古いのが、5千年前のエジプトのミイラの手に発見されたヘナアートの痕跡だと言われています。また、ヘナアートはインドではお馴染みの文化で、婚礼や儀式などで幸せを願ったり、魔よけとして使用されてきました。

インドでは、女神ラクシュミーが愛したヘナには癒しの力があると言い伝えられていました。また、アーユルヴェーダ(伝承医学)でも、ヘナは薬草として知られるハーブです。

とタピオカ(Tapioca)の違い-300x150.png)

」を調べてみた-300x169.jpg)

ってどんな花?-300x169.jpg)